Warum Peter Singer irrt – Teil 2: Wissenschaft ist mehr als die Summe ihrer Teilchen

In einem früheren Artikel [1] habe ich argumentiert, dass Singer das zentrale Dilemma der Forschenden falsch identifiziert. In diesem Artikel werde ich zeigen, dass er auch einen viel zu engen Nutzenbegriff vertritt, wenn er über den Wert von Tierversuchen spricht. Damit verkennt er die Komplexität von Wissenschaft komplett und wird der grundlegenden Funktionsweise der biomedizinischen Forschung nicht gerecht.

Was ist Nutzen?[2]

Singer behauptet in «Animal Liberation» wiederholt, dass die meisten Tierversuche derart wenig nützen würden, dass sie das Leid der Tiere nicht einmal annährend aufwiegen könnten. Dabei wendet er viel Zeit für die Beschreibung des Tierleids auf, bleibt dem Leser jedoch eine klare Definition von «Nutzen» schuldig.

Sein Nutzenbegriff dringt bei der Lektüre dennoch deutlich durch: Nützlich sei ein Experiment nur dann, wenn es möglichst unmittelbar die Entwicklung einer (medizinischen) Anwendung zur Folge habe. Wenn ein Versuch jedoch keinen solchen praxisbezogenen Nutzen verspricht, sondern primär der Schaffung von grundlegendem Wissen dient, dann sei Tierleid inakzeptabel:

«The broad label ‹medical research› can also be used to cover research that is motivated by a general intellectual curiosity. Such curiosity may be acceptable as part of a basic search for knowledge when it involves no suffering, but should not be tolerated if it causes pain.»[3]

Sein Schluss daraus: «Among the tens of millions of experiments performed, only few can possibly be regarded as contributing to important medical research.»[4]

Eine solche Aussage macht deutlich, dass Singer unter «wichtige medizinische Forschung» lediglich die anwendungsorientierte Translation von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung betrachtet – und nicht die Erforschung der Grundlagen selbst.

Dabei scheint er stets davon auszugehen, dass wir auf die meisten Experimente in der Grundlagenforschung verzichten könnten oder dass sich die «notwendigen» Versuche mit Alternativmethoden ersetzen liessen. Um diese Aussage zu untermauern, verweist er an verschiedenen Stellen auf die Erfolge der kosmetischen Industrie, welche die Zahl der Versuchstiere beträchtlich reduzieren konnte und nun hauptsächlich auf Alternativmethoden setzt. Doch es ist eine Sache, einen Test auf Hautirritation mit Hautzellen aus der Petrischale durchzuführen. Es ist eine ganz andere Sache, die Funktionsweise des Gehirns anhand eines Zellhaufens verstehen zu wollen.

Messbarkeit darf nicht mit Nützlichkeit verwechselt werden

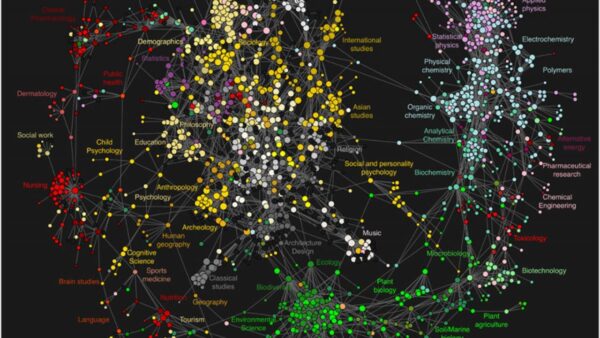

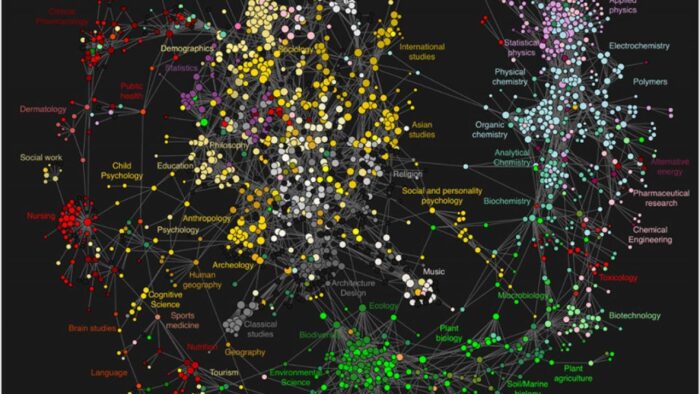

Wer Wissenschaft als linearen Prozess versteht – mit dem Problem am einen Ende und der Lösung am anderen – der verkennt die Komplexität und die Vielseitigkeit von Forschung. Wissenschaft kann nur als ein Netzwerk verstanden werden, in dem die Interaktion zahlreicher verschiedener Forscher und Forscherinnen sowie die Berücksichtigung von Informationen aus vielen verschiedenen Experimenten zur Schaffung neuer Erkenntnisse führt.

Deshalb ist die Trennung in «praxisnahe» und «grundlagenbezogene» Versuche völlig künstlich – insbesondere wenn es um die Beurteilung des Nutzens geht. Es ist nicht verständlich, warum die Entwicklung einer lebensrettenden Therapie für HIV/AIDS einen höheren Nutzen haben soll, als all jene Experimente, welche die Grundlagen für die Entwicklung der Therapie geliefert haben.

Nur weil der Erfolg praxisnaher Versuche leichter zu messen ist als der Nutzen von grundlagenbezogenen Experimenten, sollten wir nicht den verhängnisvollen Fehler begehen, der Grundlagenforschung deshalb eine geringere Bedeutung zuzuweisen. Ihr Nutzen lässt sich meist erst im Nachhinein und mit mehreren Jahren Abstand zur eigentlichen Entdeckung beurteilen.

Zwei kurze Beispiele aus der Geschichte der biologischen Forschung sollen diesen Punkt verdeutlichen.[5]

Was nützt «generelle intellektuelle Neugier»?

Die Entdeckung von Stammzellen gelang in den 1960er-Jahren dank Versuchen an Mäusen[6], wobei zu jenem Zeitpunkt nur schwer abschätzbar war, welchen klinischen Nutzen die Entdeckung haben würde. Ein solcher Nutzen sollte sich jedoch schon relativ bald einstellen, zum Beispiel in Form von Knochenmarktransplantationen[7].

Doch die wahrlich wegweisende Natur der ersten Stammzellenexperimente zeigte sich erst in den darauffolgenden Jahrzehnten, in welchen die weitere Forschung an Stammzellen und das dadurch beständig wachsende Verständnis über ihre biologischen Eigenschaften die Grundlagen geschaffen haben, um neue Therapien zu entwickeln [8].

Zwischen der Entdeckung von Stammzellen im Jahre 1963 und den heutigen klinischen Studien liegt fast ein halbes Jahrhundert. Weiteres medizinisches Wissen und technologische Neuerungen sind in dieser Zeit hinzugekommen und haben neue Anwendungen möglich gemacht. Wie hätten wir diese Entwicklung bei der ethischen Beurteilung der ursprünglichen Mausexperimente vorausahnen können?

Das zweite Beispiel stammt aus der Hirnforschung: In den 1920er und 30er-Jahren konnten Forscher dank Versuchen an Fröschen und Katzen nachweisen, dass Hirnsignale nicht nur elektrisch, sondern auch über Chemikalien, sogenannte Neurotransmitter, weitergeleitet werden[9]. Auch hier handelte es sich um Grundlagenforschung in Reinkultur, die erst Jahre später ihre volle Wirkung entfalten konnte. So haben Wissenschaftler beispielsweise herausgefunden, dass viele psychische Erkrankungen mit einer Fehlregulation bestimmter Neurotransmitter einhergehen. Und viele Psychopharmaka regulieren ebenfalls den Neurotransmitterhaushalt.

In beiden Fällen erfüllten die Experimente wohl kaum einen «direkten und dringenden Zweck» in Bezug auf ein konkretes medizinisches Problem, das es zu lösen gäbe. Nein, die Forscher waren wohl ausschliesslich darauf aus, eine bestimmte wissenschaftliche Frage zu klären; ein Beweggrund, den Singer als das Befriedigen einer «generellen intellektuellen Neugier» abstempelt und damit nicht als legitime Rechtfertigung zur Durchführung von Tierexperimenten ansieht.

Wissenschaft als Ameisenkolonie

Die Bedeutung der Grundlagenforschung liegt jedoch nicht primär im direkten Nutzen für die Medizin, sondern im Wissen, das wir über die grundlegende Funktionsweise von biologischen Systemen erhalten. Denn es ist dieses Wissen, das es uns erst ermöglicht, Krankheiten besser zu verstehen und schliesslich zu heilen.

Wissenschaft kann deshalb nicht nur als die Summe ihrer Teilchen gesehen werden. Sie verhält sich vielmehr wie eine Ameisenkolonie:

Wenn ich eine einzelne Ameise aus der Kolonie entferne, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf das Funktionieren der Kolonie. Kann ich nun daraus schliessen, dass die Arbeit einer Ameise per se «unnütz» ist? Natürlich nicht. Denn der Nutzen einer einzelnen Ameise lässt sich nicht gesondert, sondern nur mit Blick auf die Arbeit aller Ameisen gemeinsam betrachten. Das Zusammenspiel der Ameisen innerhalb einer Kolonie sorgt dafür, dass die Kolonie als Ganzes Arbeiten verrichten kann, welche für eine einzelne Ameise unmöglich wären.

Dasselbe gilt für die Wissenschaft. Wenn wir jedes wissenschaftliche Experiment gesondert betrachten, dann mögen viele davon unnütz oder überflüssig scheinen. Doch kaum jemand würde behaupten, dass die Gesamtheit der einzelnen Experimente, d.h. die Forschung als Ganzes, keinen Nutzen besässe.

Zwei unterschiedliche Fragen

In der Wissenschaft lässt sich nur schwer abschätzen, welche Erkenntnisse in einer Anwendung münden werden und welche nicht. Umgekehrt sollte es aber klar sein, dass eine Anwendung ohne Grundlagen nicht möglich ist. Wir sehen uns deshalb vor das paradoxe Problem gestellt, dass wir einen Tierversuch für sich gesehen fast immer ablehnen müssten (wenn wir Singers Nutzenbegriff verwenden), die Summe der Tierversuche aber zu befürworten hätten.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt es nur dann, wenn wir die Frage vom Nutzen von Tierversuchen von der Frage vom Nutzen der Grundlagenforschung trennen. Damit können wir nämlich zuerst darüber diskutieren, ob und inwiefern Grundlagenforschung einen Nutzen für uns Menschen besitzt und dann müssten wir klären, ob und inwiefern Tierversuche einen Nutzen für die Grundlagenforschung besitzen.

Die Frage nach dem Nutzen muss also zweimal gestellt werden: Einerseits fragen wir nach dem Nutzen von Tierversuchen für das Vorankommen der biomedizinischen Forschung. Andererseits müssen wir den Nutzen der biomedizinischen Forschung für die Gesellschaft beurteilen.

Die Frage: «Welche Bedeutung hat wissenschaftliche Erkenntnis für uns als Gesellschaft? » ist eben nicht gleichbedeutend mit der Frage: «Welche Bedeutung haben Tierversuche als Methode für die wissenschaftliche Erkenntnis?»[10] Wenn Singer jedoch nach dem «gesellschaftlichen» Nutzen eines einzelnen Experiments fragt, dann vermischt er diese beiden Ebenen und verunmöglicht damit eine sinnvolle Antwort.

Tierversuche nützen der Forschung; die Forschung nützt der Medizin; die Medizin nützt den Menschen

Bei einer Diskussion über den Nutzen von Tierversuchen müssen wir zuerst klären, ob Erkenntnisse der Grundlagenforschung als Ganzes einen Nutzen für die Gesellschaft erbringen. Ich bejahe diese Frage klar. Genauso, wie die Späher innerhalb einer Ameisenkolonie einen Nutzen für den ganzen Haufen erbringen, indem sie in unbekanntes Territorium vorstossen, um nach neuen Nahrungs- und Rohstoffquellen Ausschau zu halten, so erfüllen Grundlagenforscher ihren Auftrag innerhalb der Wissenschaft, indem sie sich ungelösten Fragen zuwenden und damit die Grundlagen für medizinische Anwendungen schaffen.

Denn auch wenn die Kommunikation von Forschungsergebnissen in der Öffentlichkeit oft einen anderen Eindruck macht: Die biomedizinische Wissenschaft steckt in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen – das gilt besonders für die Hirnforschung. Das menschliche Gehirn stellt uns in vielerlei Hinsicht vor Rätsel, deren Lösung zurzeit in weiter Ferne zu sein scheint. Es ist also bei Weitem nicht so, dass wir die Grundlagen bereits beisammen hätten und nun direkt mit der Entwicklung von Therapien beginnen können. Im Gegenteil: Die Ameisen der Wissenschaft sind immer noch auf der Suche nach dem geeigneten Baumaterial, um Krankheiten wie Alzheimer, Schizophrenie oder Krebs besiegen zu können.

Wenn wir nun aber zum Schluss kommen, dass Grundlagenforschung einen Nutzen für uns Menschen mit sich bringt, weil sie die notwendigen Voraussetzungen für Therapien schafft, dann müssen wir nun zusätzlich überprüfen, ob Tierexperimente einen direkt messbaren wissenschaftlichen Nutzen im Rahmen der Grundlagenforschung mit sich bringen. Auch hier fällt meine Antwort positiv aus – obwohl es durchaus berechtigte Kritik an der Aussagekraft gewisser Versuche gibt.[11]

Doch wenn wir verstehen wollen, was die biologischen Grundlagen von komplexen psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression oder Autismus sind, dann müssen wir herausfinden, wie das Gehirn funktioniert. Und um dessen Funktionsweise ergründen zu können, braucht es ein Modell, das der Komplexität unseres Gehirns angemessen ist. Zellkulturen und Computersimulationen sind dabei unschätzbar wertvolle Hilfsmittel – doch die Untersuchung am lebenden Organismus können sie nicht ersetzen.[12]

Referenzen

Siehe auch: Tiere sind wie wir – Pilze aber auch

Siehe auch: Primaten in der Forschung – Ein Gedankenanstoss

Peter Singer (1975). Animal Liberation. New York City: HarperCollins Publishers. S. 61.

Peter Singer (1975). Animal Liberation. New York City: HarperCollins Publishers. S. 40.

Weitere Beispiele finden sich im folgenden Text: Primaten in der Hirnforschung – ein Gedankenanstoss

Siehe dazu: Ist Wissenschaft das Masse aller Masse?

Siehe dazu: Relevante Tierversuche in der Medikamentenentwicklung

Siehe dazu: Zellkulturen statt Tierversuche? Es braucht beides!

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)