In der Alltagssprache wird der Begriff Kreativität vor allem verwendet, um eine schöpferische, künstlerische Tätigkeit zu beschreiben. Ein kreativer Kopf zeichnet sich dadurch aus, dass er z.B. besonders gut malen, basteln oder singen kann – oder zumindest viel Zeit damit verbringt, solche Tätigkeiten auszuüben. Diese Definition unterscheidet sich von derjenigen der Kreativitätsforschung. Ein Blick in die Literatur zeigt allerdings, dass auch innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses Kreativität uneinheitlich definiert wird.

Kreativität in der Wissenschaft

Die Kreativitätsforschung ist äusserst vielseitig und reicht von der Ermittlung einzelner kreativer Leistungen – und dabei aktivierter Hirnareale – bis zur kreativen Gesellschaft [1]. Eine Definition für «kreative Ideen» hat sich bereits im Laufe des 20. Jahrhunderts durchgesetzt: Die Generierung von neuartigen und nützlichen Gedanken [2]. Beide Begriffe sind für die Definition notwendig, da eine neuartige, aber sinnlose Idee genauso wenig kreativ ist wie eine sinnvolle aber bereits bewährte.

Zudem werden zwei Ebenen von Kreativität unterschieden: Die alltägliche Kreativität (small c) und die aussergewöhnliche Kreativität (Big C). Während die aussergewöhnliche Kreativität ein eher seltenes Ausmass annimmt – man könnte von einem kreativen Genie sprechen – und dementsprechend gesellschaftliche Relevanz aufweist, besteht die alltägliche Kreativität aus täglichen, individuellen Problemlösestrategien und der Fähigkeit, sich Veränderungen anzupassen [3].

Weiter kann der Begriff in reaktive und proaktive Kreativität eingeteilt werden. Proaktive Kreativität beinhaltet kulturelle Innovation. Das heisst, sie liefert neuartige Ideen, ohne zwingend mit einem konkreten Problem verknüpft zu sein. Proaktive Kreativität wird meist erst im Nachhinein als grossartig anerkannt und kann dem grossen C (Big C) zugeordnet werden [4]. Kreativität als Mittel, um ein dargebotenes Problem zu lösen, wird hingegen als reaktive Kreativität bezeichnet und zeigt sich im kreativen Problemlösen. Kreatives Problemlösen ist das «Neuvernetzen» von Informationen, die sogenannte divergente Produktion. Im Unterschied dazu wird es z.B. nicht als kreativ bezeichnet, wenn man etwas aus dem Gedächtnis abruft oder erlernte Handlungsabläufe ausführt [5].

Kreatives Problemlösen kann als Leistung oder als Prozess angesehen werden. Bei der Auswahl von Personal steht allerdings nicht die Bewertung oder Messung eines Prozesses, sondern eine Persönlichkeitseigenschaft im Mittelpunkt. Die Frage ist demnach: Wie kann Kreativität als individuelle Eigenschaft gemessen werden?

Kreativität messen

Kreativität ist ein psychologisches Konstrukt. Sie kann nicht direkt gemessen werden, sondern lässt sich nur indirekt aus dem beobachtbaren Verhalten einer Person erschliessen [6]. Mithilfe statistischer Methoden werden hierfür Tests konstruiert, deren Aufgaben alle Facetten von Kreativität bestmöglich abdecken. Dies erlaubt es, die individuellen Ausprägungen quantitativ zu bestimmen. Eine Person mit einem besseren Testergebnis hat eine höhere Ausprägung und ist demnach kreativer.

Da für Kreativität unterschiedliche Konstrukte entwickelt wurden, sind in den Jahren verschiedene Tests entstanden, die Unterschiedliches erheben. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Test. Für die Praxis gilt es sich diesbezüglich primär an den gängigen Gütekriterien psychologischer Tests zu orientieren: Reliabilität (wie genau misst ein Test?), Validität (misst ein Test, was er messen soll?) und Objektivität (misst ein Test unabhängig von den Rahmenbedingungen, was er messen soll?) [7] .

Ein Konstrukt von Kreativität, das die Basis für verschiedene Tests darstellt, zeigt sich beim Lösen von Aufgaben mit «uneindeutigen Lösungsmöglichkeiten». Damit sind Aufgaben gemeint, die nicht nach einer richtigen Antwort verlangen, sondern bei welchen nach einer möglichst grossen Anzahl von möglichen Lösungen gesucht werden muss [7]. Eine kreative Person zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei einer solchen Aufgabe in der Lage ist, möglichst viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufzuzählen. Assoziationsflüssigkeit, nennt sich diese Fähigkeit und beschreibt, wie gut es jemandem gelingt, semantische Beziehungen herzustellen. Auch in diesem Fall wird divergente Produktion verlangt - Informationen müssen neu vernetzt werden. Theoretisch verpackt ist das Ganze im Modell der assoziativen Hierarchie [8].

Dieses Modell geht von der Annahme aus, dass wir Menschen Begriffe (das können Objekte, Konzepte etc. sein) in einem semantischen Netzwerk abspeichern. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Begriffen sind dabei unterschiedlich stark. Für Sarnoff A. Mednick, der dieses Modell konzipierte, zeichnet sich nun eine kreative Person durch einen vergleichbaren Zugang zu sowohl eng als auch entfernt verwandten Begriffen aus.

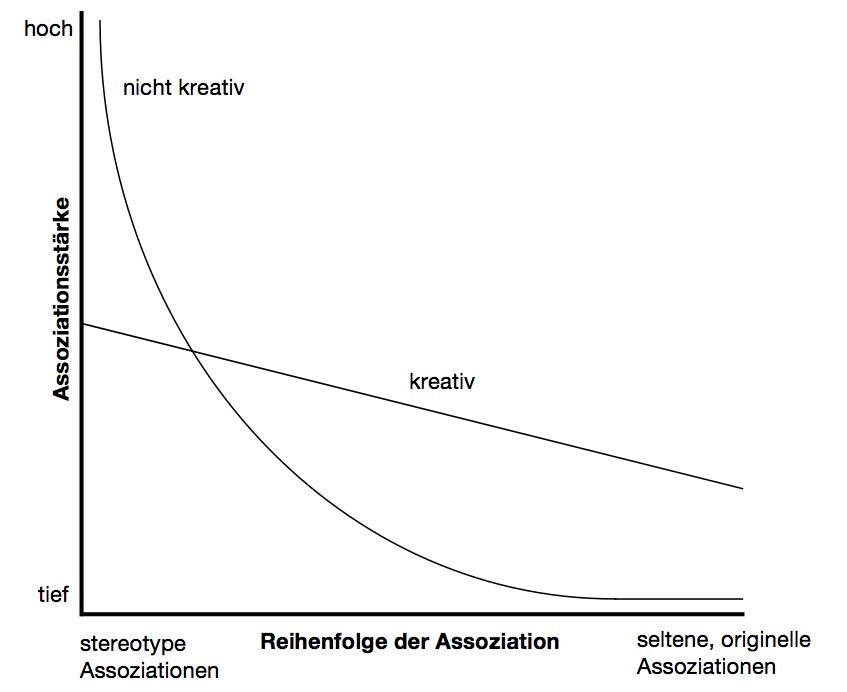

Stellt man den typischen Verlauf eines Antwortmusters graphisch dar, unterscheidet sich dieser zwischen kreativen und unkreativen Personen: Der Verlauf – Mednick nennt diesen Verlauf Assoziationsgradient – ist bei einer kreativen Person flacher als bei einer unkreativen (siehe Abbildung 1).

Nebst einer eleganten Beschreibung, was unter Kreativität verstanden werden kann, überzeugt das Modell durch seine Überprüfbarkeit. So lässt sich die eben beschriebene Implikation bzgl. des Assoziationsgradienten wunderbar zu drei überprüfbaren Thesen umformulieren: Kreativere Personen assoziieren im Vergleich zu weniger kreativen Personen anfangs langsamer (1), gleichmässiger und daher innerhalb bestimmter Zeit ausgeprägter (2) und ungewöhnlicher (3) [9].

Die Hintergrundüberlegungen zu diesem Modell sind zugegebenermassen etwas zäh. Anhand eines Beispiels sollte es allerdings etwas anschaulicher werden: Stell dir vor, du siehst dich mit der Aufgabe konfrontiert, möglichst viele Farben zu nennen. Als unkreative Person würde man nun zu Beginn Antworten wie «blau», «rot», «gelb» usw. aufzählen. Allerdings könnte man auf diese Weise ziemlich schnell keine weiteren Farben mehr nennen. Die (kreative) Idee, spezifischere Farbtöne mit aussergewöhnlicheren Nuancen zu erwähnen, ermöglicht hingegen erweiterte Antwortmöglichkeiten. So beinhaltet z.B. die Antwort «grün» in sich bereits ein Farbspektrum, welches eine Vielzahl von Antworten in sich trägt («olivgrün», «grasgrün», «hellgrün», «blaugrün», usw.). Als kreative Person kommt man, dem Modell folgend, mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf eine nicht-stereotype, sondern seltene Antwort, die in sich das Potential für weitere originelle Antwortmöglichkeiten trägt. Folglich dauert es bei einer kreativen Person länger, bis ihr keine Farben mehr einfallen.

Was sind Schwierigkeiten bei der Beurteilung von kreativen Leistungen?

Ähnlich wie bei der Intelligenz, herrscht auch bezogen auf die Kreativität eine Debatte über die grundsätzliche Struktur des Konstrukts. Existieren mehrere, untereinander unabhängige Kreativitätsdomänen oder hängen einzelne Domänen der Kreativität ausreichend stark zusammen, sodass man von einer übergeordneten generellen Kreativität – «c-Faktor» genannt – ausgehen muss? Oder ganz einfach gefragt: Inwieweit unterscheiden sich beispielsweise die kreativen Leistungen Vincent Van Goghs von den kreativen Leistungen Albert Einsteins? Die Forschung liefert hierzu noch keine abschliessende Antwort [10].

Wenn eine Idee, um kreativ zu sein, neuartig und nützlich sein muss, bedingt sie neben ihrer niedrigen Assoziationsstärke mit bereits vorhandenem Material auch einen Nutzen, der ohne vorhandenes (Experten-) Wissen nur schwierig generiert werden kann. Sie lässt sich also nicht vollständig von anderen Kompetenzen trennen. Auch der Kreativitätsbegriff, so wie er zum Beispiel in Bezug auf Musikschaffende gebraucht wird, lässt sich nicht ohne die Berücksichtigung gewisser Fähigkeiten – unter anderem das Bedienen eines Instruments – anwenden.

In diesem Kontext lässt sich auch darüber streiten, ob Kreativität nur im Zusammenhang mit Problemlösung anzusehen ist. Denn nicht jede Art von Kreativität, das zeigt das Beispiel der Musiker*innen, bedingt das Lösen von Problemen und nicht jede Art von Problemlösen bedingt Kreativität. Um ein Konstrukt objektiv vergleichen zu können, müssen jedoch Aufgaben gestellt werden. Dann bleibt jedoch fraglich, wie man Kreativität unabhängig von anderen Konstrukten wie Intelligenz messen soll. Schliesslich weisst du als Leser*in dieses Artikels wahrscheinlich für immer und ewig, dass du bei einem Farbassoziationstest nach Mednick mit Olivgrün statt mit Grün starten sollst. Aber macht dich das zu einer kreativeren Person?

Zudem ist es in der Schule, während dem Studium und im Berufsleben oft nicht das unkonventionelle, kreative, sondern das konventionelle, fleissige Verhalten, das belohnt und dadurch mit Erfolg assoziiert wird. Ist Kreativität demnach einfach eine zusätzliche Kompetenz, welche andere Fähigkeiten zwar nicht ersetzt, sondern lediglich das «Tüpfelchen auf dem i» darstellt?

Glücklicherweise ist die Frage nach einem c-Faktor – und sei sie aus wissenschaftlicher Sicht noch so interessant – für die praktische Arbeit in den Bereichen der Personalselektion, Personalplatzierung sowie Berufs-, Bildungs- und Laufbahnberatung nur bedingt relevant. Vielmehr sollte man sich hier mit der Frage auseinandersetzen, nach welcher Art von Kreativität für einen bestimmten Beruf gesucht werden muss. Zum Beispiel stellt eine hoch ausgeprägte künstlerische Kreativität für das berufliche Anforderungsprofil einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs keine wirklich wichtige Eigenschaft dar.

Abschliessend lässt sich also ernüchternd festhalten, dass die Frage der allgemeinen Relevanz von Kreativität für den Berufsalltag weitgehend ungeklärt bleibt und wohl immer noch nur individuell beantwortet werden kann.

Referenzen

Hennessey, B. A., Amabile, T. M. (2009). Creativity. Annual Reviews Psychology, 61(1), 569-598.

Barron, F. (1969). Creative person and creative process. Holt, Rinehart, & Winston.

Sternberg, R. J. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: University Press

Runco, M. A. (2004). Creativity, Annual Reviews Psychology, 55, 657-687.

Acar, S. , Runco, M. A., (2012). Creative Abilities: Divergent thinking. In Michael D. Mumford (Ed.): Handbook of Organizational Creativity. Amsterdam: Academic Press.

Goldstein, E. B. (2014). Cognitive psychology: Connecting mind, research and everyday experience. Nelson Education.

Diese Definitionen sind verkürzte Darstellungen der Gütekriterien. Für eine umfassende Definition verweisen wir auf das Buch «Testtheorie und Fragebogenkonstruktion» von Moosbrugger und Kelava.

Mednick, S. (1962). The associative basis of the creative process. Psychological review, 69(3), 220.

Benedek, M. (2009). Assoziationspsychologische Grundlagen des kreativen Denkens. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Kaufman, J. C. (2012). Counting the muses: development of the Kaufman domains of creativity scale (K-DOCS). Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6(4), 298.

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)