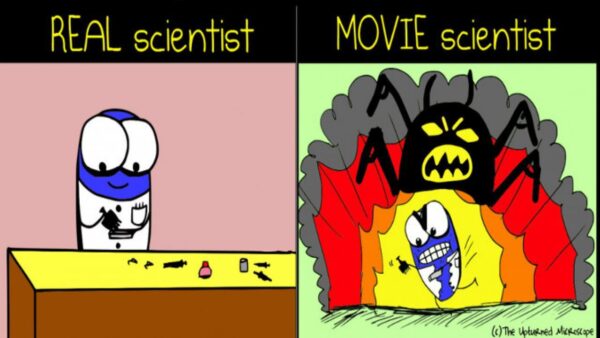

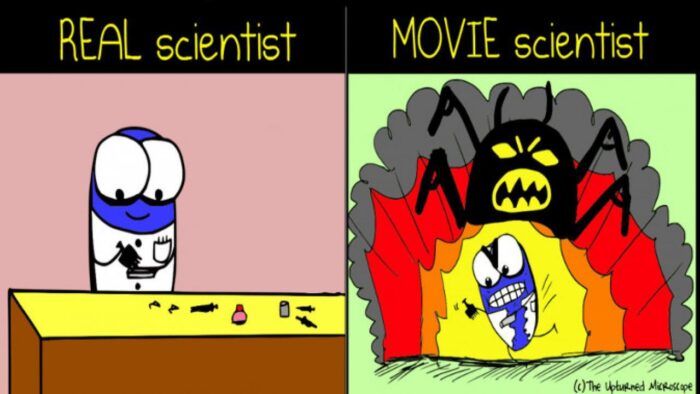

Grössenwahnsinnige Egomanen, verrückte Eigenbrötler oder gekränkte Genies mit Allmachtsfantasien – in der fiktiven Welt von Film und Literatur kommen Forscher eher schlecht weg. Im besten Fall erscheinen sie als verschrobene, aber eigentlich harmlose Eierköpfe: Daniel Düsentrieb aus Entenhausen, Prof. Brainard aus «Flubber», Sheldon Cooper aus «The Big Bang Theory».

Viel häufiger werden sie aber als Getriebene beschrieben, welche die Schwelle zum Wahnsinn längst überschritten haben und die mit Hilfe der Wissenschaft eine Monstrosität nach der anderen planen. Zur Verwirklichung ihrer Ziele ist jedes Mittel Recht; gesellschaftliche Normen kümmern sie nicht. Der Schaden ihres Handelns wird ihnen – wenn überhaupt – viel zu spät bewusst.

Die Macht der Klischees

Wissenschaftliche Themen sind deshalb derart stark mit Klischees aus der Populärkultur durchsetzt, dass es eine Herausforderung ist, über Wissenschaft zu schreiben, ohne dabei negative Assoziationen zu wecken.

Wenn ich das Wort «Mutation» benutze, dann versteckt sich dahinter ein ganz normaler molekularbiologischer Vorgang, der täglich in unseren Zellen stattfindet. Gleichzeitig beschwöre ich damit aber auch Bilder von blutrünstigen Zombies, radioaktiv verseuchten Riesenechsen oder Menschen, die sich in Fliegen verwandeln.

Wer über «künstliche Intelligenz» spricht, der muss gegen die vielen Klischees aus Terminator, Matrix oder Blade Runner ankämpfen. Und wenn ein Forscher die Funktionsweise des «Klonens» erläutert, dann ist der Gedanke an monströse Mensch-Tier-Kreuzungen nicht mehr weit.

Angst vor dem Sündenfall

Mit der Realität hat das freilich nichts zu tun. Aber es liegt im Wesen der Wissenschaft, an bewährten Wahrheiten zu rütteln, Grenzen zu überwinden und unser Verständnis der Welt in Frage zu stellen. Das weckt Ängste. Viele Menschen scheinen sich davor zu fürchten, dass wir es mit unserem Forschungsdrang irgendwann einmal «übertreiben» könnten – mit unabsehbaren Folgen für die Menschheit.

Die Moral der meisten wissenschaftlich verbrämten Horrorgeschichten ist dann auch immer die folgende: Es ist gefährlich, «Gott zu spielen» und «der Natur ins Handwerk zu pfuschen».

Was dabei vergessen geht: Wir Menschen haben überhaupt kein Interesse daran, der Natur ihren freien Lauf zu lassen.

Eine trügerische Idylle

Die «Natur», die den meisten von uns vorschwebt, besteht aus einer gepflegten Alpwiese, auf der glückliche braune Kühe grasen und die bequem mit dem Auto oder dem Sessellift erreichbar ist, sodass man bei Regen oder Schnee rasch wieder zu Hause in der warmen Stube sitzen und den Sonntagabendkrimi schauen kann.

Ein solches Naturverständnis mag für Werbungen von Coop oder Migros geeignet sein – doch mit dem gnadenlosen Kampf ums Überleben in der «wirklichen» Natur hat das Ganze nur wenig zu tun.

Was heisst schon «natürlich»?

«Natürlich» wäre es nämlich, von einem Schnitt im Fuss eine Blutvergiftung zu bekommen und daran zu sterben, weil es keine Impfungen und keine Antibiotika gibt. Ebenso «natürlich» wäre es, kleine, saure Pfirsiche oder ledrige, trockene Maiskörner zu essen, weil wir auf Züchtungen und Ackerbau verzichten. Und natürlich wäre es auch, mit grosser Wahrscheinlichkeit vor dem Erreichen der Pubertät zu sterben, sich beständig vor Raubtieren in Acht nehmen zu müssen und statt Temple-Run auf dem Smartphone Jungle-Run in der Realität zu spielen.

Glücklicherweise können wir uns diesem Überlebenskampf aber ziemlich erfolgreich entziehen – dank Wissenschaft und Technik.

Jenseits von Gut und Böse

Das heisst nun aber nicht, dass wissenschaftliche Neuerungen überhaupt keine Risiken bergen. Wissenschaft ist ein Werkzeug. Und genauso wie ein Messer sowohl zum Brotschneiden als auch zum Morden gebraucht werden kann, so kann Wissenschaft nützen und schaden.

Wir sollten aber damit aufhören, Wissenschaft als etwas Bedrohliches wahrzunehmen, sie unter einen moralischen Generalverdacht zu stellen und in Kategorien wie «gut» oder «böse» einzuteilen. In der Literatur mag das Bild des verrückten Wissenschaftlers als Projektionsfläche für unsere Ängste gewiss reizvoll sein. Für eine sachliche Diskussion über wissenschaftliche Herausforderungen ist es aber eine schlechte Orientierungshilfe.

Was uns viel eher Sorgen bereiten sollte

Denn die Gefahren, mit denen uns das Science-Fiction- und Horror-Genre so gerne gruseln, lenken uns von den tatsächlichen Herausforderungen ab. Statt uns vor der Zombie-Apokalypse zu fürchten, sollten wir uns besser um die medizinischen Gefahren von Antibiotikaresistenzen sorgen. Die Risiken, die von einem Grippevirus ausgehen, sind um einiges realer als die eingebildeten Gefahren eines Killervirus, der die Menschheit dahinrafft und Affen in Intelligenzbestien verwandelt. Und die fortschreitende Automatisierung der Wirtschaft mit den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Umwälzungen sollte mehr zu diskutieren geben, als die Furcht vor einer Revolution der Maschinen.

Gleichzeitig sollten sich Wissenschaftler aber bewusst sein, dass sie mit ihrer Arbeit tatsächlich Grenzen verschieben und dass dies Befürchtungen auslösen kann, die zwar meist unbegründet sind, in Einzelfällen aber ihre Berechtigung haben. Auch das gilt es bei der Diskussion über die Vor- und Nachteile von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen.

Dieser Artikel ist am 16. März 2015 im Science-Blog von NZZ Campus erschienen.

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)