Im November 2022 erhielt ich eine Email mit dem Betreff «Umfrage zur Leaky Pipline an der UZH/ETH». Mit «Leaky Pipeline» bezeichnet man in der Wissenschaft das Phänomen, dass der Anteil von Frauen kontinuierlich abnimmt, je höher es geht auf der Karriereleiter. Im Fokus stand die Tatsache, dass Frauen trotz höherer Schul- und Universitätsabschlussrate in Professuren stark unterrepräsentiert sind. Man wolle dem Grund dafür mittels einer Studie nachgehen, hiess es, zudem hätte die Umfrage «direkte praktische Relevanz und wird in die Gleichstellungsarbeit an den Züricher Universitäten einfliessen[....]» [1].

Gut ein halbes Jahr nach meiner Teilnahme an der Umfrage erfahre ich aus der Sonntagszeitung, dass «die meisten Studentinnen [...] lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen [wollen]» [2]. Der Journalist Rico Bandle hatte von den beiden Studienautorinnen, Margit Osterloh und Katja Rost, die «einigermassen, aber noch nicht 100 Prozent fertig[e]» Studie zukommen lassen [3], und kam zum Schluss: Frauen in Frauenfächern seien eher dem traditionellen Familienbild zugeneigt, bei dem der Mann der Haupternährer ist. Sie hätten wenig Karriereambitionen, wünschten sich einen etwas älteren, erfolgreichen Partner und wollten nach der Geburt von Kindern Teilzeit arbeiten.

Beim Lesen des Artikel erinnerte ich mich daran, dass mir die Fragen in der Umfrage schon beim Ausfüllen problematisch schienen, weil sie mir einseitig verzerrt erschienen. Angesichts des Umstands, dass der Artikel ein kleineres mediales Erdbeben losgetreten hatte, teilte ich meine damaligen Bedenken online:

Die Forscherinnen Katja Rost und Margit Osterloh @uzh_ch wollen in der Studie zur Leaky Pipeline an Unis herausgefunden haben, dass Studentinnen lieber einen reichen Mann haben als selbst Karriere zu machen. Wie problematische Fragen auch problematische Antworten erzeugen. ein Thread 🧵

— Sarah Scheidmantel (@SarahSromka) May 8, 2023

Bald fand ich mich in einem Artikel von Watson zitiert, in dem sich auch weitere kritische Stimmen äusserten. Die Diskussion um den Artikel der Sonntagszeitung und die Studie war damit ins Rollen gekommen.

Stereotype reproduzieren für einen wissenschaftlichen Zweck

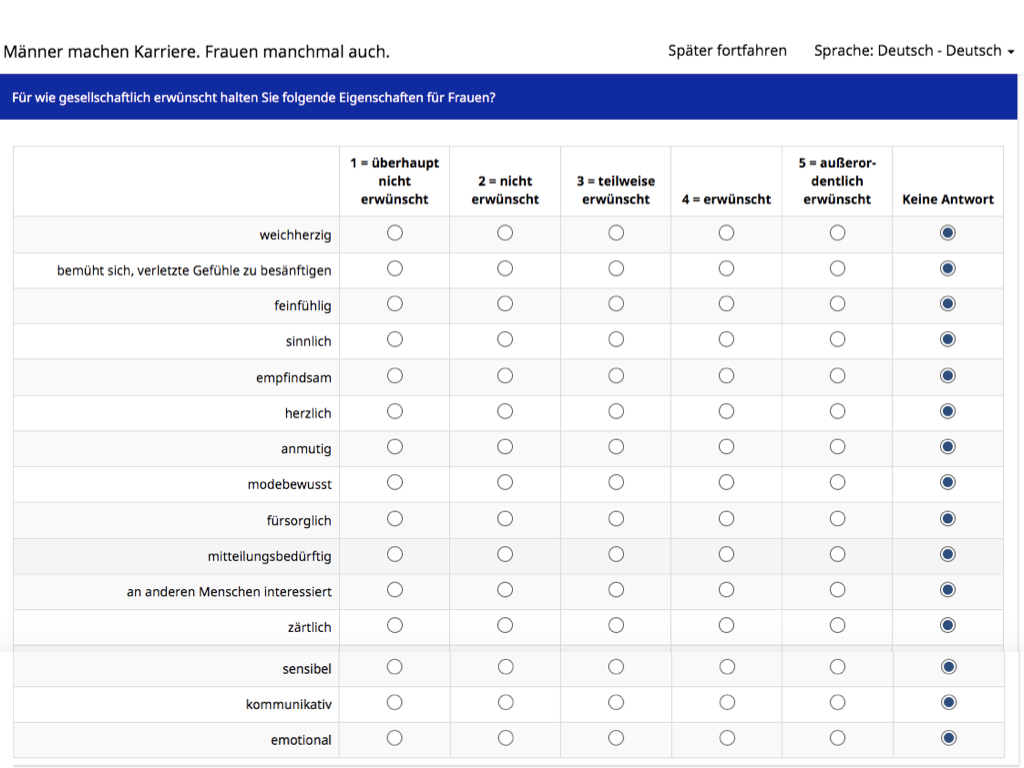

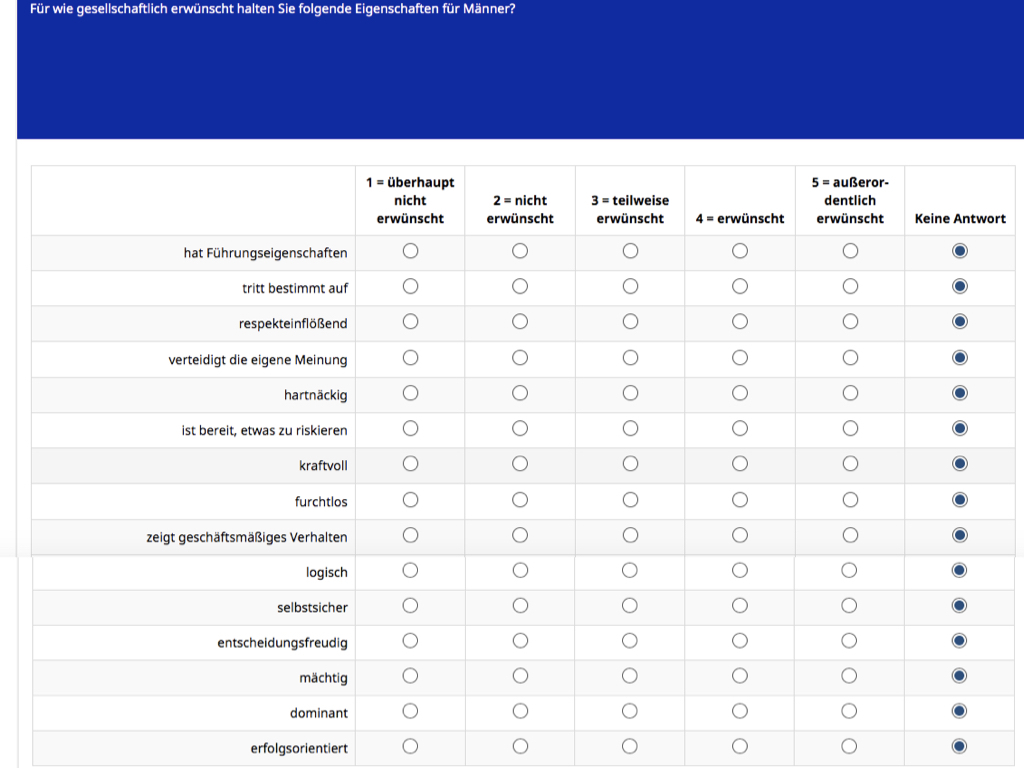

In der Zwischenzeit hatte ich auch Zugange zur Studie erhalten. Ich wollte das Studiendesign nachvollziehen und herausfinden, woraus die Forscherinnen welche Schlüsse zogen. Bei meiner Recherche merkte ich: Ein paar meiner Kritikpunkte hatte ich unter falschen Vorannahmen getroffen. Zum Beispiel hatte ich kritisiert, dass die Studie eine «direkte Reproduktion von Geschlechtsstereotypen» sei. Das stimmt zwar, doch die Reproduktion dieser Geschlechtsstereotype war notwendiger Bestandteil der Studie.

Laut Osterloh handelt es sich um «gängige Fragenkataloge. Die sind standardisiert. Mit diesen Fragen will man herausfinden, wie stark Männer und Frauen Geschlechterstereotypen anhängen.» [4] Ein Blick in die wissenschaftliche Literatur zeigt: Das stimmt. Zum Einsatz kam in der Studie u.a. eine aktualisierte Version des sogenannten «Bem Sex-Role Inventory» (BSRI) (Bem 1974; Troche and Rammsayer 2011)» [5]. In ihrer Studie überprüfen die Autorinnen mit den Fragen nach stereotypischen Eigenschaften, inwiefern die Befragten der BSRI-Metrik entsprechen. Die Resultate können dann zu anderen Antworten der Studie in Bezug gesetzt werden. Der BSRI soll letztlich wie ein Lineal angelegt werden, um entsprechende Vorannahmen über Stereotype zu messen. Gender-Stereotype werden also in der Studie angewandt, um zu verstehen, wie die Befragten «ticken».

Zudem verwendeten die Autorinnen ein zweites Modell zur Stereotypenabfrage, um herauszufinden, wie sich die festgestellten Stereotypen auf das Rollenverständnis auswirkten. Die meisten dieser Aussagen ergänzten sich gegenseitig, wie etwa «Es ist unverantwortlich, wenn eine Mutter von kleinen Kindern Vollzeit arbeitet und sich auf ihre Karriere konzentriert» gegen «Es ist verantwortlich, wenn ein Vater von kleinen Kindern Vollzeit arbeitet und sich auf seine Karriere konzentriert» [6]. Auch hier war das Ziel zu erfassen, wie sehr die Befragten den Aussagen zustimmen, um diese Ergebnisse dann mit anderen Teilen der Studie ins Verhältnis zu setzen. Insgesamt versucht die Studie also herauszufinden, wie stark unsere Geschlechter-Stereotype uns dazu bewegen, bestimmte Karrieren anzustreben. Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass die Frage nach der Reproduktion von Stereotypen als Voraussetzung für diesen Fragenkatalog hinfällig ist:

Erstens tauchen in der Umfrage sensible Themen auf, die gesellschaftlich relevant sind. Wissenschaftliche Standardwerke empfehlen hierbei erhöhte Sorgfalt, etwa beim Fragebogen, um zu vermeiden, dass der Erhebungsvorgang selbst die Studienteilnehmenden und damit die Daten beeinflusst [7]. Zumindest bei mir war das der Fall, da mir schon beim Ausfüllen der Umfrage auffiel, wie die scheinbar tendenziösen Fragen mich negativ beeinflussten.

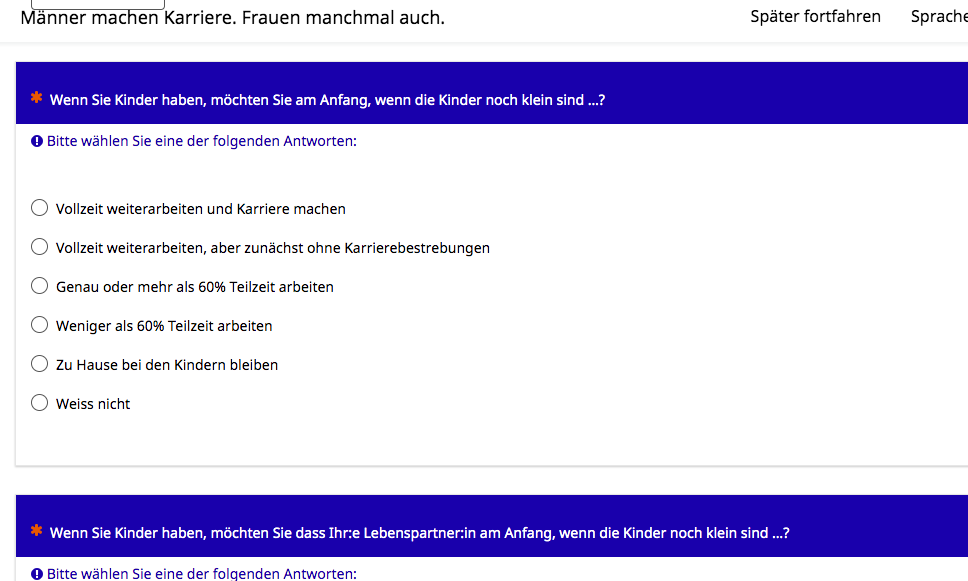

Auch wenn die offensichtlichen Stereotypen notwendiger Teil des Studiendesigns waren, schlichen sich zweitens (vermutlich unbewusst) Geschlechter-Klischees in den Umfragebogen selbst ein: Etwa die Tatsache, dass die Umfrage nur ein als traditionell geltendes Familienmodell mit Vater, Mutter, Kind zuliess, oder der Umstand, dass die Option «Karriere» direkt mit Vollzeittätigkeit verbunden wurde. Dazu liess die Studie bei der Frage, wie man arbeiten möchte, wenn die Kinder noch klein sind, keine Karriereoption bei 80% Pensum zu. Wer allerdings die Stellensituation an Universitäten kennt, weiss, dass die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmenden im Mittelbau jenseits der Professuren zu 60-80% angestellt sind, zumindest auf dem Papier. Die Studie hat also universitäre Karrieren jenseits der Professur im Fragebogen kaum im Blick, obwohl das einer der Kernpunkte der Forschungsfrage sein sollte.

Damit ist die Studie wohl nicht per se schlecht, wobei ich das als in der Theorie verankerte Geisteswissenschaftlerin nur bedingt beurteilen kann. Sie ist jedoch symptomatisch für eine grundlegende Herausforderung: Die Studie kann nur zu Zusammenhängen Aussagen treffen, die in den Daten vorliegen und die in den Fragen vorausgesetzt sind. Die komplexeren Gründe werden nicht abgebildet.

Ein Schritt zurück, um das Gesamtbild zu verstehen

Geschlechterrollen sind nicht einfach da, sie entstehen nicht einmalig, sondern können von aussen beeinflusst werden. Die Studie von Rost und Osterloh sagt schlicht: «[S]ie werden von Eltern auf ihre Kinder übertragen». Natürlich wird Kindern etwas vorgelebt, aber dennoch können wir uns von unseren Prägungen lösen und uns gegen (oder auch für) eine entsprechende Geschlechterrolle entscheiden.

Um Geschlechtsstereotype besser zu verstehen, hilft es, die historische Rolle von Geschlecht sichtbar zu machen. Die Historikerin Joan Scott schreibt dazu, dass wir «Wege finden [müssen], um unsere Kategorien ständig der Kritik und unsere Analysen der Selbstkritik zu unterziehen.» [8] Scott fordert, die Zweiteilung der Geschlechter im historischen Kontext zu analysieren, da Geschlecht keine steife, unumstössliche oder «natürliche» Kategorie sei. [9] Geschlechterstereotypen basieren auf dem gesellschaftlich überwiegend akzeptierten Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit zwischen Männern und Frauen. Bestimmte äussere Merkmale und Verhaltensweisen gelten demnach als «weiblich» oder «männlich». Eng verbunden mit geschlechtlichen Stereotypen sind Stereotype, welche die sexuelle Orientierung betreffen [10] [11].

Diese Geschlechtsstereotype werden erstens erworben durch Erfahrungen, die man selber macht [12]. Wichtig sind die individuellen Erfahrungen insbesondere in jeweils typischen sozialen Rollen. Das eigene Verhalten in dieser Rolle ist die Grundlage für Schlussfolgerungen über Merkmale anderer Mitglieder der gleichen Gruppe. [13] Zweitens spielen Erfahrungen, von denen andere berichten, eine Rolle. Hier kommt die sogenannte «Sozialisation» ins Spiel, also wie Individuen durch Werte und Normen ihrer sozialen Umgebung geformt werden. Auch verschiedene Medien beeinflussen die Sozialisation, denn sie vermitteln Vorstellungen von der Welt und sind an der Überlieferung von Stereotypen über Generationen hinweg beteiligt [14]. Als Beispiel dafür dient die geschlechtsbezogene Werbung in den 1920er-Jahren.

Im frühen zwanzigsten Jahrhundert entwickelten sich moderne Methoden, Gesellschaft zu denken. Einen grossen Anteil an der Manifestation der «Moderne» hatte der Massenkonsum und im Rahmen dessen neue Werbemethoden, die den heutigen stark ähnelten. Werbung ist ein Medium, welches schnell und häufig unbewusst konsumiert wird. Besonders dort finden sich eindeutige Hinweise auf Geschlechternormen, wie sich «Männer» und «Frauen» zu verhalten haben, wenn sie als solche wahrgenommen werden wollen. [15]

Dass diese Ansprüche an Männer und an Frauen in den 1920er Jahren einerseits bereits existierten und andererseits auch erst hergestellt wurden, lässt sich etwa in der Werbung von Massagegeräten herausarbeiten:

«Jugend-Schönheit! Die Sehnsucht aller Menschen. Meine Damen! Haben Sie garkeinen [sic!] Schönheitsfehler an Ihrer Person entdeckt? Zu dicke Beine, starke Hüften, welke Haut, träger Gang infolge Mattigkeit etc. Meine Herren! Verfügen Sie über die nötige Gesundheit und die jugendliche Kraft, um Ihren Beruf freudig auszuüben und allen Anforderungen, die an Sie herantreten, gerecht zu werden.» [16]

In der Werbeanzeige werden die potenziellen Kund*innen direkt angesprochen. Der Fokus fällt bei Frauen auf ihren unzureichenden Körper, etwa wegen zu dicker Beine. Dabei wird suggeriert, dass jede Frau sicher irgendeinen Schönheitsfehler habe. Bei Männern steht hingegen die Leistungsfähigkeit durch Kraft und Jugendlichkeit im Vordergrund, denn nur mit dieser können sie ihren Beruf befriedigend bewerkstelligen. So wird einerseits der Stereotyp konstruiert, der Mann habe das Geld nach Hause zu bringen, was nur durch genügende Leistung im Beruf möglich sei. Für Frauen wird der passende gegenteilige Stereotyp entwickelt, indem sie sich um ihre physiologischen Unzulänglichkeiten kümmern und sich so ihrer «Mattigkeit» entledigen sollen. Insgesamt sagt der Werbetext also aus, dass dank der Massagegeräte Frauen schlank und schön, Männer stark und arbeitsfähig werden – gleichzeitig werden die Geschlechter in die Sphären des «Haushalts» und der «Karriere» eingeordnet, und diese Einordnung so normalisiert.

Dieses und weitere historische Beispiele, wie der für Männer erstellte «Herkulex-Gürtel» oder die mit Hormonen versetzten «Titus-Perlen» und die für Frauen entwickelten «Pilules Orientales», die die Anzeigenteile der Zeitungen überschwemmten, zeigen, wie neben Werbung und Medien auch medizinisches Wissen und ökonomische Interessen an der Normalisierung und Standardisierung «typisch weiblicher» und «typisch männlicher» Rollen beteiligt gewesen sind. Die Stereotype waren nicht einfach immer vorhanden, sondern wurden historisch gemacht. Aus diesem Grund brauchen Stereotype und Geschlechterrollen immer wieder eine kritische Reflexion darüber, wie zeitgemäss sie noch sind.

Wenn die Kategorien «Männer» und «Frauen» in der Forschung also nicht als Vorannahmen wie 0 oder 1 angesehen werden, sondern erst hinterfragt wird, was diese beiden überhaupt Kategorien bedeuten, gerät auch ins Wanken, was Geschlechtsstereotype eigentlich sind. Denn Geschlecht und Stereotype sind eng miteinander verknüpft, sie sind aber ebenso (historisch) gemacht und veränderbar – etwa weil sie sich gesellschaftlich neu formieren oder weil sie von Individuen unterschiedlich angenommen und umgesetzt werden.

Wissenschaft und Medien zwischen Sprengkraft und Verantwortung

Die Studie zur «Leaky Pipeline» veranschaulicht gut, welche mediale Sprengkraft komplexe wissenschaftliche Themen haben können, die gleichzeitig gesellschaftlich relevant sind und auch emotional bewegen. Innerhalb der Wissenschaft sollte man in einem grösseren Kontext darüber sprechen, wie von Stereotypen und Geschlechterbildern gesprochen wird, und wo sie in die Forschung einfliessen - bewusst und unbewusst. Verschiedene geisteswissenschaftliche Perspektiven können dabei helfen, einen Schritt zurückzutreten und den Rahmen der eigenen Arbeit zu hinterfragen. Dies hilft zu erkennen, wo schon innerhalb der Forschung Knackpunkte liegen, bevor gehässige öffentliche Debatten entstehen.

Katja Rost zeigt sich von der «Massivität» der Reaktionen überrascht, obschon ihr bewusst ist, dass es eine «ideologisch aufgeladene Diskussion [ist], in der sich die Fronten zuspitzen» [32]. Die Überraschung Rosts scheint dennoch etwas naiv, zumal ihre Kollegin Margit Osterloh mit durchaus provokativen Aussagen an die Medien getreten ist, bevor die Studie überhaupt öffentlich zugänglich war. So meinte Osterloh beispielsweise in Bezug darauf, warum Frauen in frauendominierten Fächern sich benachteiligt fühlen: «Ich kann mir das nur damit erklären, dass den Frauen eingeredet wird, sie würden diskriminiert,» was auch als Studienergebnis präsentiert wurde. [17]

Dabei muss hinterfragt werden, wie aussagekräftig diese Aussage im Kontext der Studie ist, hatte diese doch nur das universitäre Umfeld und Karrierechancen im Fokus, keine Diskriminierungserfahrungen im Alltag. Eben weil Medien selbst wieder Stereotype reproduzieren, [18] stehen sie hier in der Verantwortung: Es ist Teil ihrer Kernaufgaben, komplexe Inhalte kritisch einzuordnen. Im vorliegenden Fall wäre es Teil dieser Aufgabe gewesen, sauber zwischen Aussagen, die von der Studie gestützt werden, und solchen, die anderweitig begründet werden, zu trennen [19].

Strukturelle Diskriminierung zu erkennen ist eine Herausforderung und kann nicht durch eine einzelne Studie dieser Art abgedeckt werden. Leider gibt es die Tendenz, gerade in den Medien, aber auch seitens Forschender, anhand einer einzelnen Studie die Welt erklären zu wollen. So funktioniert Wissenschaft aber nicht. Zwar will die Studie zeigen, warum es die «Leaky Pipeline» gibt, aber letztlich kann sie nur eine Teilbegründung dessen liefern, da gesellschaftliche Entwicklungen komplex sind und nicht nur auf Wertvorstellungen und Stereotypen aufbauen. Auch wenn es sehr simpel und praktisch wäre, dürfen Nuancen und Komplexitäten nicht einfach ignoriert werden: Frauen «sind» eben nicht einfach «so», und Männer «anders».

Ich danke Servan Grüninger für seine statistische Expertise und sein unermüdliches Redigat sowie Kanita Sabanovic und Alessia Togni für das finale Lektorat und das Publizieren und Teilen.

Infobox: Was sind eigentlich Stereotype?

Als «Vater» der heutigen Definition des Stereotyps (von griech.: stereos – starr, hart, fest und typos – feste Norm, charakteristisches Gepräge) [20] gilt der US-amerikanische Journalist und Publizist Walter Lippmann (1889-1974). In seinem für Journalismus, Medienwissenschaften, Politikwissenschaften und Sozialpsychologie grundlegenden Werk Die öffentliche Meinung (Public Opinion, 1922) tauchte der Begriff erstmals auf. [21]

Lippmann sprach von den «Bildern in unseren Köpfen» [22] welche unsere Wahrnehmung mitbestimmen: «Man erzählt uns von der Welt, bevor wir sie sehen. Wir stellen uns die meisten Dinge vor, bevor wir sie erleben. Und diese Vorurteile - es sei denn, die Erziehung hat uns das bewusst gemacht - bestimmen zutiefst den gesamten Prozess der Wahrnehmung.» [23] Diese Bilder schieben sich als schematisierte Vorstellungen zwischen unsere Aussenwelt und unser Bewusstsein,[24] die er in Anlehnung an die Druckersprache als Stereotype bezeichnete. [25]

Die Weiterentwicklung dieser Annahmen für die Sozialpsychologie basierte auf einer empirischen Studie von Katz und Braly (1933). Die von ihnen entwickelten sogenannten Eigenschaftslisten wurden zum Standardmessverfahren [26]. Die Autoren legten 100 studentischen Versuchspersonen eine Liste von 84 Adjektiven vor, anhand derer sie zehn ethnische Gruppen oder Nationen (darunter z.B. "N***"[27] oder «Deutsche») charakterisieren sollten. Weiterhin sollten sie diejenigen fünf Eigenschaften markieren, die sie für besonders typisch in Bezug auf die jeweilige Gruppe hielten. So beschrieben etwa 84% der Befragten «N***» als abergläubisch und 78% «Deutsche» als wissenschaftlich-orientiert. Allerdings änderte sich die Anzahl der Adjektive für andere Nationen stark, bis die Proband*innen eine Übereinstimmung von 50% hinsichtlich der Stereotype erhielten, die als besonders typisch für die entsprechende Nation markiert wurden [28]. Dieses historische Beispiel, das als Grundlage für weitere Forschungen galt, verdeutlicht nicht nur, dass nicht alles so eindeutig ist, wie es scheint, sondern auch, dass rassistische Bilder in die Stereotypenforschung einfliessen können.

Heute definiert man im Allgemeinen Stereotype eher als «eine Reihe von Überzeugungen über die Merkmale der Mitglieder einer sozialen Gruppe» [29]. Auf der Basis von wahrgenommenen Gemeinsamkeiten und Unterschieden werden Personen in Gruppen eingeteilt, unabhängig von den Unterschieden der Personen untereinander in der eingeteilten Gruppe [30]. Umstritten ist jedoch, ob es sich bei Stereotypen um sozial geteilte Überzeugungen handelt oder ob der Begriff für Überzeugungen einzelner Individuen steht. [31]

Referenzen und Fussnoten

Osterloh, Margit, Rost, Katja, Umfrage zur Leaky Pipeline vom 14.11.2022, Einführungstext (nicht mehr online).

Bandle, Rico, 6.5.2022, Die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen, https://www.tagesanzeiger.ch/die-meisten-studentinnen-wollen-lieber-einen-erfolgreichen-mann-als-selber-karriere-machen-165723834136, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Baur, Juliette, Manser, Corsin, 8.5.2022, Ein Artikel über Studentinnen schlägt hohe Wellen - doch gibt es einen Haken, https://www.watson.ch/schweiz/..., zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Baur, Juliette, Manser, Corsin, 8.5.2022, Ein Artikel über Studentinnen schlägt hohe Wellen - doch gibt es einen Haken, https://www.watson.ch/schweiz/..., zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Osterloh, Margit, Rost, Katja, 2023, How to explain the Leaky Pipeline?, S.57f. (bisher unveröffentlichte Studie).

Osterloh, Margit, Rost, Katja, Umfrage zur Leaky Pipeline vom 14.11.2022 (nicht mehr online).

Wolter, Felix, 2022, Sensitive und heikle Themen, in: N. Baur und J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Wiesbaden: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-....

Scott, Joan W., 1986, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in: The American Historical Review, Vol. 91, No. 5., 1053-1075, S.1065, Übersetzung Sarah Scheidmantel.

Scott, Joan W., 1986, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in: The American Historical Review, Vol. 91, No. 5, 1053-1075, S.1066.

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

Eagly, Alice Hendrickson,1987, Sex differences in social behavior: A social-role interpretation, Hillsdale: Erlbaum.

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

Wolter, Ilka, 2020, Wie entstehen Geschlechtsstereotype und wie wirken sie sich aus?, in: BPJMAKTUELL 2/2020, S.5, online abrufbar unter: https://www.bzkj.de/resource/blob/155814/7dba51e3750a471732394005bc5f652a/20202-wie-entstehen-geschlechtsstereotype-und-wie-wirken-sie-sich-aus-data.pdf, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

Landesarchiv Berlin. A Rep 250-02-00, Nr. 127.

Osterloh, Margit, Rost, Katja, 2023, How to explain the Leaky Pipeline?, S.22. (bisher unveröffentlichte Studie)

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

siehe dazu auch Grüninger, Servan, 2020, Wissenschaft in den Medien: zwischen Irrelevanz und Irreführung, Medienwoche, https://reatch.ch/publikationen/wissenschaft-in-den-medien-zwischen-irrelevanz-und-irrefuehrung, zuletzt abgerufen am 11.5.23

Grüninger, Servan, 2020, «False Balance» in den Medien: Was wissenschaftlich stimmt, ist keine Frage der Mehrheitsmeinung, Medienwoche, https://reatch.ch/publikationen/false-balance-in-den-medien-was-wissenschaftlich-stimmt-ist-keine-frage-der-mehrheitsmeinung, zuletzt abgerufen am 11.5.2

Six-Materna, Iris und Bernd Six, o.J., Stereotype, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Thiele, Martina, 2016, Medien und Stereotype, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype, zuletzt abgerufen am 11.5.23.

im Original: “They trusted the picture in their heads”

Aus: Lippmann, Walter, 1922, Public Opinion, London: George Allen&Unwin Ltd, S.4, online verfügbar unter: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.126489/page/n11/mode/2up, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

im Original: "We are told about the world before we see it. We imagine most things before we experience them. And those preconceptions, unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception."

Aus: Walter Lippmann, 1998 (1922), Public Opinion. With a New Introduction by Michael Curtis, New Brunswick–London, S. 90.

Six-Materna, Iris und Bernd Six, o.J., Stereotype, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

stereotyp Adj. ‘feststehend, unveränderlich, ständig wiederkehrend, in der Form erstarrt, leer, langweilig’ (20er Jahre 19. Jh.), anfangs Fachwort der Buchdruckersprache ‘mit feststehendem Schriftsatz, gegossener Schriftplatte gedruckt’ (um 1800, zuerst mit dt. Ableitungssilbe stereotypisch, auch in der ZusammensetzungStereotyp-Platte und substantiviert Stereotype f. ‘nach dem Schriftsatz gegossene Druckplatte’), in dieser terminologischen Verwendung entlehnt aus frz. stéréotype ‘mit Schriftplatten gedruckt’ (auch stéréotype m. ‘gegossene Schriftplatte’), einer Bildung aus frz. stéréo- (nach Vorbildern wie mfrz. frz. stéréométrie, griech.stereometría, στερεομετρία ‘das Messen fester Körper’, vgl. griech. stereós, στερεός, ‘steif, hart, fest’) und mfrz.frz. type m. ‘Druckstock’, griech. týpos (τύπος) ‘Schlag, Abdruck, Gepräge, erhabene Arbeit, Bildwerk, Abbild’ (s.Typ). Das frz. Adjektiv und seine Substantivierung werden erst in jüngerer Zeit ebenfalls übertragen gebraucht.

„Stereotype“, in: Wolfgang Pfeifer et al., 1993, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/wb/etymwb/...;, abgerufen am 10.05.2023.

Six-Materna, Iris und Bernd Six, o.J., Stereotype, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Das heutige deutsche N-Wort; ich wiederhole es an dieser Stelle aufgrund der Reproduktion von Rassismus nicht.

B.S., o.J., Eigenschaftenlisten-Verfahren, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/eigenschaftslisten-verfahren/3859, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

siehe dazu die Originalquelle: Katz, Daniel & Braly, K.W.,1933, Racial stereotypes of 100 college students, in: Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280-290.

Six-Materna, Iris und Bernd Six, o.J., Stereotype, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Wolter, Ilka, 2020, Wie entstehen Geschlechtsstereotype und wie wirken sie sich aus?, in: BPJMAKTUELL 2/2020, S.4, online abrufbar unter: https://www.bzkj.de/resource/blob/155814/7dba51e3750a471732394005bc5f652a/20202-wie-entstehen-geschlechtsstereotype-und-wie-wirken-sie-sich-aus-data.pdf, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Six-Materna, Iris und Bernd Six, o.J., Stereotype, in: Lexikon der Psychologie, https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836, zuletzt abgerufen am 13.5.23.

Severin, Christin, 2023, Soziologieprofessorin Katja Rost: «So wie eine Frau auch ohne Kinder glücklich sein kann, kann sie auch ohne Karriere glücklich sein», Neue Zürcher Zeitung, https://www.nzz.ch/wirtschaft/...

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)