Ebola hat die Schweiz erreicht. Zumindest könnte man das meinen, wenn man die Berichterstattung in den Medien verfolgt. Radikalforderungen, wie sie die SVP kürzlich veröffentlicht hat, sind jedoch fehl am Platz und wurden schon von verschiedenen Seiten als kontraproduktiv kritisiert – von Le Temps über die NZZ bis zum Tagesanzeiger. Die Partei muss sich zu Recht den Vorwurf gefallen lassen, aus einer medizinischen und humanitären Notlage politisches Kapital schlagen zu wollen.

Aber auch die Medien sind nicht ganz unschuldig an der Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. Denn auch wenn die meisten hierzulande publizierten Artikel verhältnismässig sachlich verfasst sind, so findet ein wesentlicher Punkt kaum Erwähnung: Die Ausgangslage in Westafrika ist nicht mit derjenigen in der Schweiz oder im Rest von Europa zu vergleichen.

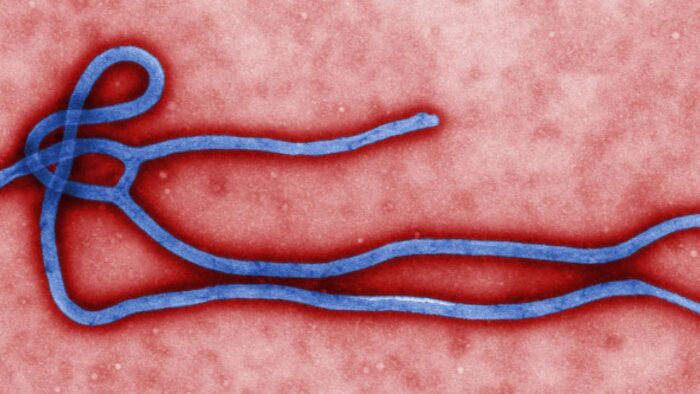

In Westafrika stellt die Ebola-Epidemie eine humanitäre Katastrophe dar. Daran gibt es nichts zu rütteln. Allenfalls stellt sich die Frage, warum andere Infektionskrankheiten wie AIDS oder Tuberkulose trotz eines ebenfalls beträchtlichen Leidensdrucks keine vergleichbare Medienresonanz erhalten, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Ebola zu einer der häufigsten Todesursachen in Westafrika avanciert ist.

In Sierra Leone hat die Krankheit sogar die sogenannten „Big Three“ – Malaria, Tuberkulose und AIDS/HIV – überholt. Während dort pro Tag je sieben Menschen an AIDS und Tuberkulose und knapp zehn an Malaria sterben, kostet Ebola täglich schon über 20 Sierra Leonern das Leben.

Trotzdem läuft die internationale Hilfe eher schleppend an und freiwillige Helfer lassen sich nur verhältnismässig schwer rekrutieren. Doch ohne eine entschlossene Reaktion der Weltgemeinschaft droht die Ebola-Epidemie tatsächlich in einer noch grösseren Krise in Westafrika zu münden.

Das liegt aber nicht primär an der Krankheit selbst, sondern vor allem an der Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände: Der Erreger ist in drei Ländern ausgebrochen, in denen vor wenigen Jahren noch Bürgerkriege oder politische Unruhen herrschten. Staatliche Strukturen waren deshalb nur schwach ausgeprägt und das Gesundheitswesen dementsprechend schlecht auf den Ebola-Ausbruch vorbereitet.

Unter solchen Voraussetzungen sind grundlegende Public-Health Massnahmen – Isolation von Patienten, Überwachung von Verdachtsfällen, Sicherung minimaler Hygienestandards – schwer umzusetzen. Hinzu kommt, dass die Krankheit einen hohen Blutzoll unter Ärzten und Pflegepersonal fordert und die internationale Gemeinschaft trotz frühzeitigen Warnungen von Organisationen wie Médecins sans Frontières viel zu spät reagiert hat.

Alle diese Faktoren haben der Gesundheitsversorgung in den drei betroffenen Ländern wohl den Todesstoss versetzt. Das hat nicht nur zur Folge, dass die Eindämmung von Ebola noch schwieriger geworden ist; auch grundlegende medizinische Leistungen wie die Durchführung von Kaiserschnitten oder die Behandlung von Magen-Darm-Infektionen und Lungenentzündungen können nicht mehr erbracht werden. Zudem wirft die Epidemie die betroffenen Länder auch wirtschaftlich und politisch zurück.

Soweit die Situation in Sierra Leone, Guinea und Liberia.

Die Schweiz hat glücklicherweise keine vergleichbaren strukturellen Probleme zu bewältigen. Wir besitzen ein hervorragend funktionierendes Gesundheitssystem, in Genf, Basel, Lausanne, Bern und Zürich stehen Quarantänestationen für den Notfall bereit und das neue Epidemiegesetz gibt den Behörden alle nötigen Instrument zur Krisenbewältigung an die Hand. Überdies hat das Bundesamt für Gesundheit schon mehrfach bewiesen, dass es globale Krankheitsgefahren – wie beispielsweise die SARS-Pandemie von 2003 – ernst nimmt und damit umzugehen weiss.

Selbstverständlich gilt es weiterhin wachsam zu bleiben. Doch mit den richtigen Vorsichtsmassnahmen lässt sich Ebola kontrollieren. Senegal und Nigeria, wo es ebenfalls zu Erkrankungen gekommen ist, haben es vorgemacht und sind seit zwei Monaten Ebola-frei. Insbesondere Nigerias Krisenbewältigung war vorbildlich, indem es Patienten sofort unter Quarantäne gestellt hat und jedem Verdachtsfall einzeln nachgegangen ist.

An einem solchen Vorgehen müssen wir uns orientieren und nicht am blinden Aktionismus gewisser Politiker. Denn mit Panikmache ist niemandem geholfen – nicht der Schweizer Bevölkerung und schon gar nicht den betroffenen Menschen in Westafrika.

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)